上田紬~素朴さの中に光る粋~

地域の伝統工芸品であり、日本三大紬にも数えられる上田紬ですが、「どのようなものですか?」と聞かれて答えられる人は少ないでしょう。上田紬と言われてまず思うことは、紬(つむぎ)ってなに?でしょう。

ためしに紬を調べてみると『紬糸で織った絹織物。紬糸の節が織りに表れ、ざっくりとした風合をもつ。紬織り。』(大辞林 第二版より)と出てきます。

これだけではよくわからないので、紬糸も調べると『屑繭(くずまゆ)または真綿からつむいだ絹糸。』(大辞林 第二版より)だということがわかります。

ちなみに、屑繭とは生糸がとりにくい繭の総称で、2頭以上の蚕(蚕は家畜なので頭で数えます)が一緒になった繭(玉繭)や、穴があいている、薄い、汚れている繭のことをいいます。このような繭を煮て、糸についている糊(セリシン)を落として広げたものが真綿で、この真綿を手で引きだし、よりをかけたものが紬糸(手紡糸)になります。紬糸は、ふっくらしていて太さは均一でなく、節があるのが特長で、織ることによってできる凸凹が、生地の表面に変化をもたせ、素朴な味わいをつくりだします。

紬の特性を活かしたストールや帽子など

養蚕を行うと必ず屑繭ができることから、紬は養蚕農家が自家用品として織り始めたのが起源とされ、日本中で養蚕が行われていたこともあり、紬の産地は数多く存在しますが、上田紬はその高い品質によって、全国に知られるようになりました。

上田では、寛文元年(1661年)に塩尻村の藤本善右衛門が長野県で初めて蚕種の製造販売を開始しました。千曲川の洪水によってもたらされる肥沃な土壌と、害虫を吹き飛ばす強い川風によって良質な桑の葉がとれたことにより、良い蚕種を安定してつくることができたので、上田の蚕種製造販売は大いに発展し、一時はヨーロッパに輸出されるようにもなりました。実は、蚕種を製造するには親となる蛾が必要になるため、穴のあいた繭が大量にできます。この繭は外の屑繭と違い、良質な生糸をとることができた繭なので、良い真綿になり、良い紬糸をつくることができました。この紬糸を使ってしっかり織った上田紬は、三裏紬と呼ばれ、表が切れるまでに裏が三回切れるといわれるぐらい丈夫でした。

また、もっとも〝粋〟といわれる縞柄を得意とし、井原西鶴の〝日本永代蔵〟や為永春水の〝春色梅誉美〟など、江戸時代の文学作品にも多く登場することからも、広く全国に知られていたことがわかります。

紬は、適度な光沢があってとても軽く、湿度を吸収して発散するので蒸れにくいうえに、肌触りが良くてアレルギーがほとんどない、安心、快適な繊維です。

現在の上田紬は、高品質な生地をつくるという伝統を守りつつ、新しい色や柄をとりいれて、従来からある着物だけでなく、紬の特性を活かした洋服や帽子、ストールなど、上田紬をもっと身近に感じていただけるように、今の生活スタイルにあった商品づくりも行っています。

時代と共に変化し続ける上田紬をとおして、あまり難しいことは考えずに、着物や日本文化にふれていただければ幸いです。

みすゞかるヤマト王国(下)

山崎憲一

下北沢の小さな喫茶店で映画制作の夢を語る山中と、それを聞く映画プロデューサーの斉藤。話の舞台は古代の大王「饒速日」とその末裔たちを中心に展開していきます。

前号からの続篇。日常を遠く離れ、いにしえの上田を感じていただけると幸いです。

斉藤は手にしていたシプノシスのページをめくった。

もののべのもの

その偉大さ故に時の権力に因って歴史から消された大王。その名は饒速日尊(ニギハヤヒノミコト)。

彼は、須佐之男(スサノオ)の五子として出雲に生まれ。成人すると父と共に、西に勢力を伸ばし、九州のほぼ全域を治めるに至る。そして須佐之男は日向(ヒムカ)の女王卑弥呼(ヒミコ)をも配下に置く。その後、饒速日は父・須佐之男を九州に残し、瀬戸内海を東へ上る。

この時すでに饒速日は「物部」を名乗る一大勢力の王となっていた。

そこまで読み終えた斉籐はシノプシスから目を離し、山中に聞いた。

「一般的には須佐之男も饒速日も、いにしえの神ということになっていると思うけど?」

「ボクは、どちらも実在していたと思う、もちろん卑弥呼もね。イザナギ・イザナミまでさかのぼると分かんないけど」

「神と呼ばれるに相応しい人物だった、ということか。おもしろいね」

「ボクの饒速日像はこうなんだ。彼と彼が率いる物部の集団は、武力を誇示しながらも平和を願い。自然、そして、そのシンボルである『太陽』を崇拝していた」

「なんでそう言い切れる?」

「まず、彼の正式名は天照国照彦天火明櫛甕玉饒速日尊と、太陽を意味する天照国照(アマテラスクニテラス…)であること。もう一つの根拠は、瀬戸内海を渡り、上陸した地点が『クサカ』という地籍だったにも関わらず『日下』と表記した。この『日下』が後に日の下・日の元・日の本そして日本となる」

「凄いねー。饒速日がこの国『日本』の命名者ということか」

次を読み始めてしばらく、斉籐が疑問を投げ掛けた。

「それにしては変じゃないの? その後、彼らは南下し、奈良に国を創るよね、その名前がなぜ大和なんだ? お前さんの説でいけば、当然『日の下』とか『日の元』になるべきでしょう」

「ボクは、ヤマトと言うのは、国の有り様だと思うんだ。饒速日は国造りに当たって、先住民と争うのではなく、共生を選択した。で、そのことを国造りのコンセプトに据え、それをそのまま国名とした。たぶん、ヤマトと言う『和』を表す言葉が元々あって、後に大いなる和『大和』の字を当てたのではないかな?」

「例えば、アイヌにしても、戦いの為の一切の武器を持たない世界唯一の民族だそうだし、物部も同様に平和な部族だったという事か」

「そうです。それも約二千年以上も前の事ですよ。自然への対し方にしても彼らはあくまで謙虚ですよね。今もって我々現代人は、彼らに追い付くことさえできないでいる」

斉藤は襟に埋めた顎を左の人差指と親指で擦りながら呟いた。

「そうか…待てよ。それらの国の有り様、コミューンを『大和』と呼ぶとしたら、『邪馬台国(ヤマタイコク)』と言うのは『大和大国(ヤマトタイコク)』と言う意味かもね? としたら、論争の絶えない邪馬台国が何処に在ったかは、九州説、近畿説、どちらも正しいことになる」

「そのとおり。しかも、二○○七年の秋、中野市の柳沢遺跡で発掘された胴戈・銅鐸は、図らずもボクの言う『みすゞかるヤマト王国』の存在を肯定する物証でもあるんだな」

「えっ! つまり、大和大国と呼ばれるコミューンが信州にも在った?」

「たぶん。それも、他のコミューンと一線を画す特別な存在だった」

山中は柳沢遺跡の出土品が、初めてづくしであることを説明した。

《胴戈・銅鐸が同時に出土された》また

《発掘された胴戈が、九州型、近畿型、両方の型であった》そして

《西日本中心に考えられていた青銅器文化が、東日本の信州に見つかった》

《これらの要素が全て揃った遺跡は柳沢遺跡だけである》など。

饒速日が奈良の地に王国を築いた時点で、王国と覚しき国は、島根の出雲、九州の日向、近畿の奈良。この三カ所となる。

出雲に凱旋した須佐之男が他界し。その後しばらく、平穏な時代が続くも束の間、須佐之男無き世に睨みを利かしていた饒速日が逝くに至って、本家である「出雲」対、分家「日向」の政権争いが再燃し、国力に勝る日向が出雲に勝利する。

勢いに乗じた日向の卑弥呼は、奈良侵略の野望を秘めて、奈良との連合国家を提唱。卑弥呼の孫である伊波礼彦(イワレヒコ)と饒速日の相続人である末娘の伊須気依姫(イスケヨリヒメ)の結婚を画策し、伊波礼彦の奈良への婿入りを成功させる。ここに最初の国家、大和朝廷の礎が誕生する。

「実はこの話こそが『神武天皇の東征』の真実とする説があるんです」

「婿入りを東征とは言わないでしょう」

「ですよね、しかし、これを饒速日の快進撃(東征)とドッキングさせれば、勇敢な神武像が出来あがる」

「タイムラグが生じるぜ」

「それは古代天皇の寿命を軒並み百歳以上にすることで解消し、同時に饒速日の存在も歴史から消去する」

「で、消された大王・饒速日か。なるほど、かなりおもしろいね。けど、上田と繋がるドラマが欲しいね」

斉籐の注文に山中は、冷めた珈琲を飲み干し、おもむろに答えた。

「心配御無用、次のページ『もののべ姫』の登場です」

「もののべ姫? なんだよ、それ。『千と千尋の神隠し』に続いて『もののけ姫』ならぬ『もののべ姫』か」

斉藤の「左利きの笑顔」が和らいだ。

「いや、正直言うと、この人物の特定がまだ出来てなくて。ただし、この人物、もしくは集団が存在したであろうことは間違いないと思う」

斉籐は珈琲の追加を合図しながら

「ひとつ提案、彼女の属する集団にも名前を付けようよ」

「直ぐ考えます。ただ、もうちょい時間もらいたいな」

「OK! これ読み終わるまでに」

その朝、靄を切り裂き、音もなくひた走るひとりの女とその集団がいた。目指すは出雲。饒速日の遺言状は『もののべ姫』の懐深く守られていた。

遺言状は予言していた、卑弥呼の覇権行動を。やがてその触手は物部族のルーツ出雲にも及ぶであろうことも。そして、命じていた。

一、卑弥呼との戦には敗れるであろう。その際、お前たちは本家出雲の相続人、健御名方(タケミナカタ)とその一族をひそかに脱出させよ。

一、日出ずる約束の地は、出雲より海を北に向かい、偉大なる川を上り「日向きの直線」に交わる地にあり。

一、その地には、古くからの神ミシャグジの神が御座す。彼らと、大いなる和『大和』を築くべし。しかし、邪悪な力が二千年にわたり、世の中を凌駕し続けるだろう。その地には大いなる和の印(しるし)のみを残し、建御名方は諏訪の地に独立すべし。

一、道中の護衛及び、その『大いなる和の地』と諏訪の守りの任は出速雄(イズハヤオ)に命ず。

一、我ら一族は『大いなる和』を密かに守り、二千年後の『めざめ』に備えよ。

「ちょいと質問。まず、その約束の地が上田なんだよね。で、そこに残した印(しるし)とは? それと、ラストシーンを教えてよ」

追加の珈琲が運ばれた。

「お待たせいたしました。コレ片付けますね…」

ウェートレスは山中に話し掛けながら、テーブルを整え、ミルクピッチャーに残っていたミルクを珈琲カップに注いだ。

「ラストシーンは、そう、そのイメージをお宅の…じゃない、例の由美子さんに絵コンテを頼んでおいたけど、聞いて…ないよね」

山中は斉藤が首を横に振るのを確認して、続けた。

「それから、約束の地とは、もちろん信州上田・塩田平のことです。『残された印』とは、まず…」

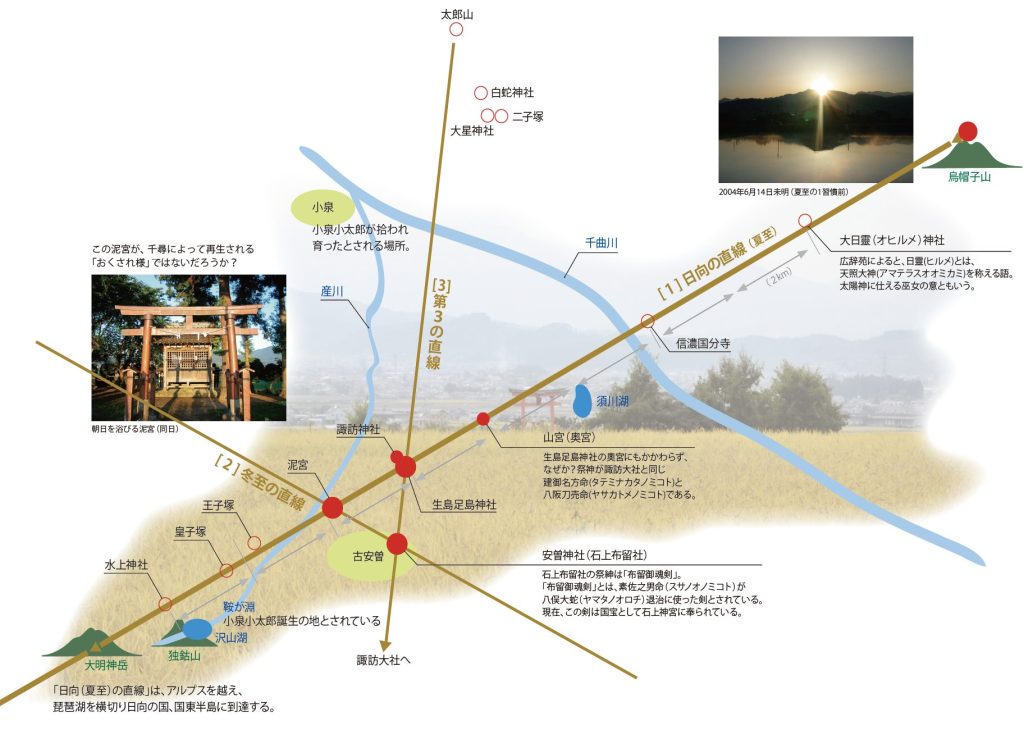

山中は手製の地図を広げた。

「生島足島神社と泥宮そして安曽神社(石上布留社)は、それぞれ二キロメートルの位置に、正三角形を成して在り。その正三角形の一片、泥宮と生島足島神社を繋げる直線は、生島足島神社の二つの鳥居(表と裏)を貫く参道となって」

「鳥居を貫くだって?」

「そう! なぜか、よく似た二つの大きな鳥居の先、真っ直ぐ延びる参道の先に在るのは、本殿でも拝殿でもなく、お互いの鳥居なんだ。しかもその参道を挟んで生島足島神社と諏訪神社が対峙している」

「ほう、諏訪神社が」

「例えば泥宮(西) 側から鳥居を潜り、参道を直進すると、右に生島足島神社、左に諏訪神社があり、さらにその先は小高い山へ続き、延長上に奥宮(山宮)がある」

「それって、奈良の三輪山と同じだ。山全体が信仰の対象だ」

「へー、さすが斉籐P。詳しいのは、鉄道だけじゃないんだ」

「まーね。で?」

「で、更にその直線は、信濃国分寺・大日靈(オヒルメ)神社など意味深いシンボルを通過して、最後は烏帽子岳の頂上に続く…。このシーンが空撮できたらいい絵になるんだけど…」

「どんな絵よ」

「太陽が最も高く昇る日、夏至の日の朝、夜明けの太陽は烏帽子岳の頂上に輝く。その光はこれら全ての地点を直線で結び、カメラは泥宮の鳥居にズームイン。小さな社のど真ん中に、その影を落とす」

「いいね! 映画はそう来なくっちゃ」

「しかもこの直線。逆方向に延長すると、琵琶湖、瀬戸内海を抜け、九州の国東(クニサキ)半島にたどり着く」

「ほう、饒速日が日の元を求めて旅立った、あの九州・日向の国東半島へね。歴史から抹殺された東征の真実を、その子孫たちが『約束の地の印』として残したと言う訳か。実に壮大だ」

「次に第二の直線、泥宮と安曽神社を結ぶ線。これは、夏至の朝日の昇る位置を示している。注目すべきは、安曽神社境内に合祀されている石上布留社(イソノカミフルシャ)です」

「石上神社だろ?奈良の天理市布留町にあるのは知っている」

「石上神社は物部氏の氏神です。そこの地籍は『古安曽石神』と言って、九州『阿蘇』から来た人々が住み着いた場所とされています。後に阿蘇が古安曽になり、石上布留社を建てた地区を石神としたと考えて間違いない」

「饒速日が九州から東征を行ったとすれば、その末裔の仕業である可能性は大だね」

山中はもう一片の直線を指さした。

「第三の線、生島足島神社と安曽神社(石上布留社)を結ぶこの線を北方向に延長すれば、市民の山、太郎山の頂上に辿り着く。が、それだけじゃない」

「と、言うことは南かな?」

「そう、南の延長上、和田峠を越えてそこに在るのは」

「OK! 分かった。それは、ズバリ諏訪大社」

「正解、この『三つの社が画く正三角形』こそが、約束の地に隠された最も象徴的な印なのです」

タバコを咥え、深く吸い込んだ斉藤にそれ以上の説明は必要なかった。

「実はもうひとつ『出速雄(イズハヤオ)神社』というのがある。名前からして気になるでしょう」

「出速雄? そう言えば、さっき出てきたよね? その名前」

「出速雄は、諏訪の大明神になった建御名方の次男です」

「その名前の神社があるんだ」

「そう、まずは、松代の皆神山の頂上に一社。上田への入り口坂城町に二社。上田市真田町に一社。そして、和田峠を越え岡谷市に入って直ぐに一社と諏訪大社の境内に一社。これって、千曲川をさかのぼって諏訪へと健御名方が逃走した経路そのものでしょう」

「凄い! まだいろいろ有りそうだね。映画の素材には事欠かないなー」

山中は、時間があれば、生島足島神社の神事「お籠(こも)り祭」や泥宮、各神社の御神体のこと。更には、坂城の村上(水軍)一族の話しもしたかった。

「斉藤さん現場に行ってみませんか? 道中話もできる」

「現場って上田? これから?」

「そう、これから。今出れば、たぶん七時には着く」

「暗くて、なにも見えないだろ」

「いや、今夜は満月です。想像してください。月明かりの塩田平を…。そして、その先『小泉小太郎』が生まれたとされる『鞍が淵』の上流、野倉の独鈷山に抱かれるように佇む湖、月夜の沢山湖(サワヤマコ)を。鏡のような水面、降り注ぐ青く白い月の光は痛いほどに明るく、日常的な全ての色を消し去る。湖面に反射する初秋の月光は、谷間に響き渉る虫の音に共鳴し、揺らぎ、滑るが如くさざ波の上を走る」

「想像するだけで二千年の悠久を体現できそうだね。信州上田・塩田平、幻の都に行ってみたくなったよ」

「我々はそれを上京(ジョウキョウ)でなく、上田(ジョウデン)と言います」

「えっ?」

「冗談でもなく、本気です」

ライターを素早く収める斉藤の苦笑いは、まさに「左利きの笑顔」だった。

「とりあえず店を出よう『あさま五三七』に間に合う」

「なんで? 列車名まで」

「着時刻はもちろん、上田駅が長野新幹線唯一の高架駅であるという位は知ってるよ。だってオレは…」

「あっ! そうでしたね、失礼」

レジに向いかけた二人だったが、ウェートレスが声をかけた。

「あの、山中さんですよね? 由美子さんという方がこれをお届けするようにと」

包みを解くと、そこに現れたのは、一枚の絵コンテだった。

『建御名方が諏訪の民の為に山を崩し、犀(龍)川を開通させた干拓事業』『龍に跨り、巨大な磐や木々にぶつかり、山を切り開く小泉小太郎』更には『御柱祭の木落とし』

そこにはそれらのイメージが交錯するシーンが描かれていた。

「そう! これです、これがラストシーンです。注文どおりだ、良く描けている。しかし、どうしてボクが今、此処に居ることが彼女に分かるんだ?」

辺りを見回す山中に斉藤が小声で。

「オレ達、張られているのか?」

「張っているとしたら」

「蘇った『もののべ姫』かな? 二千年の時を経て、オレ達を…」

レジを抜け、ドアを開けると、直ぐに地上への階段がある。空は鋭角に切り取られ、深くて明るいブルーに輝いている。白く流れる高い雲が秋を告げて。

「お前さんの話じゃないが、今夜の上田は快晴の満月かな?」

「たぶん。上田は雨が少ないですし、映画の撮影にもってこいです」

「そうそう、例の集団の名前ね、『もののべのもの』と言うのはどうでしょう?」

「カッコイイねー、忍者みたいで。それでいこうよ」

建物の隙間から漏れる長い陽射しが二人を照らし、下北沢の人混みはまだ冷めきらない夏の喧騒に覆われていた。

「ところで、さっき喫茶店の彼女、お前さんの耳元でなにか囁いていたね、あれ、なんて言ってたの?」

「あっ、あれね、あれは『ミルクお入れしますか?』だって」