松尾町商店街

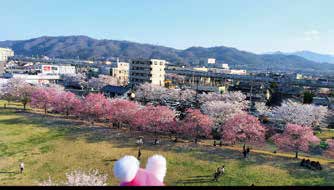

上田のさくらフォトコンテスト入賞作品

ご応募ありがとうございました。寄せられた作品の中から、入選された作品を発表いたします。なお、応募作品は振興組合のHPに載せています。ぜひご覧ください。また、今年の桜の写真も募集いたします。ぜひ、ご投稿ください。

募集フォーム

/上田城

サクラと上田城

江戸時代にはなかった!お城とサクラの景観

日本の風情を代表する「お城とサクラ」。春になると上田城にもサクラを観賞しに多くの人が押し寄せ、賑わいをみせます。

この「お城とサクラ」の景観、かつて江戸時代の庶民も愛でていたと思われがちですが、実は江戸時代にはこの景観はありませんでした。それもそのはず、江戸時代、お城の役割は領土を守る最重要防衛拠点であり、また大事な政治の場であることも多く(※上田城は違う)、一般の人が行き来できるような気軽な場所ではなかったのです。

「お城とサクラ」の歴史は意外と浅く、明治以降になって新政府が廃城令を発布して、全国的にお城の公有地化等がされるようになってからです。

上田城のサクラの歴史

上田城とサクラの歴史はどうか。史料を遡ると、1895年【明治28年】頃には松平神社(現在の真田神社)の境内にサクラがあったことが記録されています。また、写真で確認できる一番古いサクラは1907年【明治40年】頃になります。

上田城は市民の熱い思いから、他の城よりも早い段階から公園化が進んでいますが、そこには、5章で紹介する丸山平八郎氏の存在や、蚕都として栄えていた時代背景も影響しています。

近年を振り返ると、今年で22回を数える「上田城千本桜まつり」が毎年開催されており、市民だけでなく国内外の多くの方を魅了し、日本を代表する「お城とサクラ」の景勝地の一つと言っても過言ではありません。

サクラの管理について

大勢の人に愛される上田城のサクラですが、毎年、綺麗に花咲く裏でそれを支えていく必要があります。一般的にソメイヨシノは樹齢50年を超えると、老木の域に入り、衰え始めますが、上田城のサクラの一部は90年を超えるものもあり、美しいサクラが長く楽しめるよう適切に管理していく必要があります。

サクラの日常管理として、樹木周辺の草刈りや病害虫の早期駆除はもちろん、弱っているサクラには樹木医と相談しながら、樹勢回復を図るために、根の除去や、肥料を与えて回復を促すなどの処置を施します。

このように樹木の健康を保つために、また、せっかくの上田城とサクラの景観が一番美しく見えるように日々の管理を行っています。

史跡上田城跡の整備とサクラ

さて、現在、上田市が進めている史跡上田城跡の復元整備の観点から考えていきましょう。上田城は国に指定された文化財でもあり、今後、復元整備で目指すべき姿は「江戸時代の上田城」になります。

ここでふと疑問に思いませんか。第1章で述べたとおり、江戸時代のお城にはサクラがなかった、とすると、現在のサクラはどうなってしまうのか。

上田城の「江戸時代の姿」を忠実に再現していくと、確かにサクラが植樹されているのはおかしいことになります。しかし、明治以降からの歴史が紡がれてきたサクラをなくしてしまうことが、果たして多くの人に親しまれる上田城にとって最適なことなのか。

令和6年11月に認定となった、「史跡上田城跡保存活用計画」においては、サクラについて、現状を維持し延命を図るとしており、今後の具体的な整備の方向性と、サクラと上田城の復元の関係性は、市が向き合うべき課題と言えます

丸山平八郎直義との約束

ここで、明治時代になり上田城が公園化されていく礎を築いた、「丸山平八郎※」とのエピソードを紹介します。代々、材木商だった丸山平八郎ですが、12代直義は先代が明治初年に買い上げた上田城の土地のうち本丸下の段3000坪を松平神社建設のために寄付し、後年、さらに北側の段上の約6000坪を神社付属の遊園地(公園)用地として寄付しました。

その理由は、直義が若くして亡くした妻やすとお腹の中にいた子への供養の想いを遊園地に投影したからだと、御子孫である故・丸山瑛一さんからうかがいました。直義は本丸に遊園地を造って、ふたりがいつでも遊びに行けるようにと願ったのではないでしょうか。「この土地を遊園地として使う約束を守れない場合には、丸山家に土地を返す」直義と松平神社が交わした書面にはこう明記され、この約束は松平神社から土地の一部を託された市に引き継がれています。

サクラと上田城を未来へつないでいくために

「江戸時代の姿」を目指す史跡上田城跡の観点、老木化が進むサクラの維持管理の現実的な課題、そしてサクラの花はわずか2週間ほどしか咲かない儚いものという側面も忘れてはいけません。しかしながら、「上田城を訪れる人が一番笑顔になれるのは、サクラの咲いている時期」これもまた事実ではないでしょうか。現在、文化庁では文化財を保存していくだけでなく、「文化・観光・経済」の好循環を謳っています。上田市でも多くの人が花見に訪れる上田城のサクラ、その経済効果がサクラや史跡上田城跡の適切な保存管理に活かされる仕組み作りが必要なのかもしれません。

上田城を彩るサクラ、史跡としての価値、上田城の持つストーリー、そしてたくさんの笑顔を、私たちは、市民の皆様の力もお借りしながら未来へつないでいく必要があります。

●注釈

※この原稿ではサクラは主にソメイヨシノのことを指します。

ソメイヨシノは明治時代以降に広まったサクラの種類で上田城のサクラの大部分を占めます。ソメイヨシノは接ぎ木や挿し木によって普及したため、全国的に伝染病や老木化が問題になっています。

※丸山平八郎:「平八郎」の名は、直義の息子の13代直好までが丸山家で代々襲名した名前です。

街ってなに…?~上田城から考エール~

文・ドライもん

久しぶりの真田坂。maybe依頼されたの五年ぶり、普通だったらごめん無理。なんて言っちゃいたいですが、初心にかえって、街ってなに?~上田城から考エール~を送りたいなと思います。

上田は言わずと知れた上田城がある城下町。街の基盤はここで作られ、明治大正に養蚕業で蚕都上田とまで言われる街になりました。松尾町もこの時期に駅ができ、通りができ、上田町ができ、発展しました。

上田城と言っても元々は、駅を背に真田坂を少し上って左に曲がった現在の上田商工会議所の場所に大手門があったので、本来なら大手門から公園に向かって向こう側が上田城という事になります。市役所も上田高校も広い意味では上田城の中に建っている訳です。(※1)近年、上田城を復元しようという機運が高まっています。上田城と言っても上田城跡公園内になりますが、具体的には武者溜りを作ったり、七つあった櫓を復元させようという計画です。

大きなきっかけの一つとしては、皆さんも記憶に残っていると思いますが、上田城復元の為に10億円の寄付があったことでしょう。このような事も背景に、市に「櫓復元推進室」が新設され、歴史的建造物の復元を検討するための根拠となる古文書、絵図面、古写真等の歴史的な史資料の収集に向けた懸賞金制度、櫓復元や武者溜りの整備に向けて、市民はもとより、観光客の気運醸成に向けた取組が進められています。

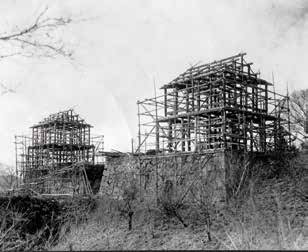

(提供: 櫓復元推進室)

具体的にはどのように上田城は復元されていくのでしょうか?史跡上田城跡保存管理計画(上田市ホームページ)(※2)を見ると、体育施設などは、将来的に史跡外への移転を目指しますが、移転可能になるまでは現状を維持します。桜の植栽が可能なゾーンを設けます。老木を維持し、上田城跡の桜の景観を保持します。とあるので、老朽化した体育館施設などの機能を別の場所に新たに移す。武者溜りを復元する。そして、歴史や景観を配慮して桜を植える。という事は見えてきます。桜にこだわるのは、上田市のシンボルマークに桜が使われている事と公園内に約千本の桜が植わっており特に上田城千本桜の時期には全国から観光客が来る観光資源という事が背景にあるのではないかと思います。触れられていませんが、櫓の復元には江戸時代以前には上田城の桜(ソメイヨシノ)は存在していなかったので桜を切る必要があると言われています。ここが一つの争点になる問題です。最小限度に留めるためには、お堀の外周の桜は残して、櫓の立っていた本丸跡(通称:団子山)の桜は切る。ここを落とし処にしたいんだろうなと思います。他にも公園としての今後の課題として大きいのは、人口減少社会で税収も減っていくと仮定すると、まずは、現在は市民の税金が使われている公園の維持管理費が課題です。将来的には、全ての駐車場を有料化する。(※3)公園内へ入る為に入場料を取る。都市公園としてパークピーエフアイ制度を活用して民間事業者が公園内に売店やレストラン等の収益施設を設置し、そこからの家賃収入を得る。などといった事があると思いますが、公園を寄付した丸山平八郎が上田城跡に託した市民の為の公園(遊園地)への思いを反映して、観光資源と市民の為の公園のバランスが取れるかが課題となっていくと思います。

(提供: 櫓復元推進室)

さて、心から上田城復元プロジェクトを応援したいですが、行政が市民の理解を得ることに手を抜いているのではないかと疑ってもいます。例えば、やむを得ず桜を切る必要があるならば、代わりに桜を市役所通り(公園通り)に植える事だって考えられるはずです。空いた場所にはクローバー(シロツメクサ)を植えましょう。所々に六文銭を付ければ上田市のシンボルマークの完成です。

それに、せっかくなので千本桜なのに千本無いことを逆手にとって、千本桜にしようプロジェクトなんかやってもいいと思います。公園としての事も考えるなら、廃止になった市民の森のスケートリンクをお城下の冬場は遊んでいるバス駐車場に持ってくることだって出来ます。昔はお城のお堀でスケートしたっておじいちゃん達言ってたし。結果として集まらずに出来なくても、丸山平八郎の思い反映するってそうゆう努力だと思います。

(上田市立博物館所蔵)

社会が官僚的に縦割りになってしまい、いわゆる鉄の檻(※4)になるのはわからなくもないですが、若い世代が意見を言えない。または結果を出す気概のない「ごっこ」になってしまっている危惧もあります。突拍子のない意見かも知れませんが、市民に出資してもらう株式会社化やクラウドファンディング、ふるさと納税を活用してお金を集めて、株式の配当または寄付者に、スケートリンクの無料券や記念桜を植えるのと記念プレートのプレゼント。記念日には記念桜を見に上田に観光や泊まりに来てもらって、買い物してもらって、何なら上田に定住してもらうなんかも最高ですね。そうすれば、市街地の課題である点と点になっている観光資源、そして商店街や駅とも桜を通して繋げば、市街地が点から線に、そして面に、夢も無限になっていきます。

まぁ、ここで書いたところで何か変わるとも思いませんが、上田城をきっかけにより良い上田の未来を作っていければ良いなと思っています。若者をレールに乗せたいのか、それとも一緒になって未来を作って行ってほしいのか。それによって上田の未来も少し変わるのかな。歴史は繰り返さないが韻を踏むといわれます。繰り返される災害や街の発展に衰退。上田の物語にも若者、よそ者、馬鹿者や変わり者、そんな宝物の活躍が見れた歴史もあったかもしれませんね。書き始めと終わりに韻も踏めたので今回はこれで終わりにしてもいいんじゃないかな。

※1上田城の歴史ついては真田坂22号の特集で詳しく触れていますので、ご参照ください。

※2史跡上田城跡保存管理計画上田市ホームページ(PDF)

※3令和7年1月20日の更新にて駐車場の全面有料化3月15日から始まると発表されました。記事を加筆時には未発表でしたので修正せずにそのまま記載しています

※4鉄の檻とは、社会学者マックス・ウェーバーが提唱した社会学の概念です。近代化(官僚制)によって個人が「合理性」や「ルールを重視する姿勢」に閉じ込められている状態を比喩した表現しています。

編集後記

発行日:2025年3月31日

サクラが広く愛されるようになったのは、実は明治時代以降だと知り驚きました。果たして100年後の未来で愛される上田城の姿とは何か、考えさせられます。取材にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

●ご意見、ご感想をお寄せ下さい。FAX 0268-21-1100

●真田坂web:https://sanadazaka.jp

●発行責任者:長野県上田市松尾町商店街振興組合

●理事長:藤岡幸司

●「真田坂」担当理事:飯島新一郎

●スタッフ:佐藤隆平/増田芳希/町田和幸/寺島遼